小编评论:如果不是热爱幼师职业只是谋生;如果携程仅仅想“破题”设置了托儿所而不监管;如果父母认为育儿能力是经济能力;那么一定会出事……回看最近“金龙鱼回收油”、以前的“海底捞老鼠门”、“麦当劳供应商事件”、“三聚氰胺门”,如何优化我们务必定期反思!

低龄儿童在早教机构、婴幼儿托管所被粗暴管制甚至被虐待的事件时有发生,这次是携程,是上海,格外引人注目。此刻,最焦虑和恐慌的,就是城市里的家长群体,尤其是有年幼孩子的职业女性妈妈群体,她们与携程受害儿童的母亲们最有共鸣,都是为了工作而把不足三周岁的孩子送进各种托儿所。

人们被震惊了,在中国最国际化的超级一线城市,在大上海,怎么会发生这种事情?在很多人的印象中,那是没钱的城乡结合部儿童才会遭遇的,怎么会发生在知名企业身上和上海这种地方呢。

如果了解了这个所谓“亲子园”的来历,或许就不会太惊诧了。携程办所谓“亲子园”——其实“有子无亲”,就是个幼儿托管中心,这个举措,是企业办社会、企业做后勤的传统思路,意图降低价格,给职工以企业提供福利的良好感觉,也是企业留住人的激励机制的一环。

但是,携程想得太简单了,或者说,我们的社会长期存在这个问题:永远在低估婴幼儿教育行业。幼教行业,尤其是托管性质的托儿所、幼儿园,常常被简化为低端保姆业,能看住娃,能让孩子吃饱睡好就行,重点不在于孩子本身,而是在于为职场女性(职场男性往往被认为无此“后顾”)解决后顾之忧。

孩子,被视为工业社会的包袱,而不是我们的未来公民——社会共同体的成员,这导致我们的社会政策挤压了儿童的长远福祉,学前教育的财政投入远远不足,更别说对家有全职妈妈或全职爸爸的家庭的税收减免了。

如此一来,整个社会的氛围是什么呢?男性成员协同社会舆论低估婴幼儿养育的智力含量和专业性,女性群体处于“职场—家庭”的两难困境中。

这种两难困境,是我这样从未坐过班的前媒体人所不曾面临的。

由于工作时间弹性很大,在孩子尚小的阶段,我经常一边打字写文章一边看着孩子在身边玩儿,还时不时把带孩子户外活动当工作间隙的放松,即便是做评论工作的负责人,我也时常在家里与同事通过电话、网络沟通选题。这种工作方式,让我得以“自办”一对一VIP托儿所,又不影响本职工作,即所谓的不可能之可能——兼顾孩子与事业。

所以,我的孩子一直到四岁八个月才第一次上幼儿园,上个一年半载的,我又把孩子接回家自己带着。为什么?

就我考察过的托儿所和幼儿园,令人满意的极少,你只要细心观察幼儿园老师的精神面貌,就可以发现,真正热爱这份工作的幼教老师并不多(偶尔才能发现几个眼睛里闪着亮光的老师),甚至是在一些收费颇高的幼儿园,师资也并不让人放心。这里,我所指的师资,并不仅仅指学历资质,还包括人格魅力、性格特质、心理素养等等很隐性的条件,这些内容的考察,需要时间,也需要敏锐的洞察力,而一般的幼儿园,显然不可能费那么大的劲去筛选师资。

我的案例是不是太特殊?站着说话不腰疼?有几个妈妈碰巧从事弹性工作时间的工作呢?还记得美国国务院政策规划司前司长斯劳特和Facebook首席运营官桑德伯格在《大西洋月刊》的那场著名争论吗?女人到底能不能拥有一切?事业家庭兼顾?这一串的问号,指向的是性别公正的一些基本又毫无新意的问题,但因为长期无解,又常温常新。

低龄儿童在早教机构、婴幼儿托管所被粗暴管制甚至被虐待的事件时有发生,这次是携程,是上海,格外引人注目。此刻,最焦虑和恐慌的,就是城市里的家长群体,尤其是有年幼孩子的职业女性妈妈群体,她们与携程受害儿童的母亲们最有共鸣,都是为了工作而把不足三周岁的孩子送进各种托儿所。

人们被震惊了,在中国最国际化的超级一线城市,在大上海,怎么会发生这种事情?在很多人的印象中,那是没钱的城乡结合部儿童才会遭遇的,怎么会发生在知名企业身上和上海这种地方呢。

如果了解了这个所谓“亲子园”的来历,或许就不会太惊诧了。携程办所谓“亲子园”——其实“有子无亲”,就是个幼儿托管中心,这个举措,是企业办社会、企业做后勤的传统思路,意图降低价格,给职工以企业提供福利的良好感觉,也是企业留住人的激励机制的一环。

但是,携程想得太简单了,或者说,我们的社会长期存在这个问题:永远在低估婴幼儿教育行业。幼教行业,尤其是托管性质的托儿所、幼儿园,常常被简化为低端保姆业,能看住娃,能让孩子吃饱睡好就行,重点不在于孩子本身,而是在于为职场女性(职场男性往往被认为无此“后顾”)解决后顾之忧。

孩子,被视为工业社会的包袱,而不是我们的未来公民——社会共同体的成员,这导致我们的社会政策挤压了儿童的长远福祉,学前教育的财政投入远远不足,更别说对家有全职妈妈或全职爸爸的家庭的税收减免了。

如此一来,整个社会的氛围是什么呢?男性成员协同社会舆论低估婴幼儿养育的智力含量和专业性,女性群体处于“职场—家庭”的两难困境中。

这种两难困境,是我这样从未坐过班的前媒体人所不曾面临的。

由于工作时间弹性很大,在孩子尚小的阶段,我经常一边打字写文章一边看着孩子在身边玩儿,还时不时把带孩子户外活动当工作间隙的放松,即便是做评论工作的负责人,我也时常在家里与同事通过电话、网络沟通选题。这种工作方式,让我得以“自办”一对一VIP托儿所,又不影响本职工作,即所谓的不可能之可能——兼顾孩子与事业。

所以,我的孩子一直到四岁八个月才第一次上幼儿园,上个一年半载的,我又把孩子接回家自己带着。为什么?

就我考察过的托儿所和幼儿园,令人满意的极少,你只要细心观察幼儿园老师的精神面貌,就可以发现,真正热爱这份工作的幼教老师并不多(偶尔才能发现几个眼睛里闪着亮光的老师),甚至是在一些收费颇高的幼儿园,师资也并不让人放心。这里,我所指的师资,并不仅仅指学历资质,还包括人格魅力、性格特质、心理素养等等很隐性的条件,这些内容的考察,需要时间,也需要敏锐的洞察力,而一般的幼儿园,显然不可能费那么大的劲去筛选师资。

我的案例是不是太特殊?站着说话不腰疼?有几个妈妈碰巧从事弹性工作时间的工作呢?还记得美国国务院政策规划司前司长斯劳特和Facebook首席运营官桑德伯格在《大西洋月刊》的那场著名争论吗?女人到底能不能拥有一切?事业家庭兼顾?这一串的问号,指向的是性别公正的一些基本又毫无新意的问题,但因为长期无解,又常温常新。

这期封面话题曾席卷全球

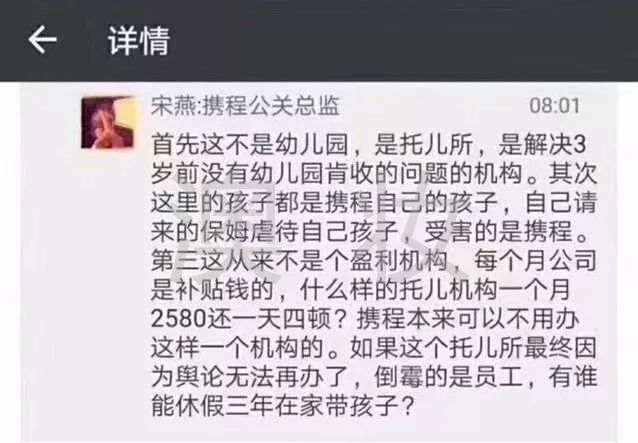

一个流传出来的携程非官方说法很直接却很真实:

“首先这不是幼儿园,是托儿所,是解决3岁前没有幼儿园肯收的问题的机构。其次这里的孩子都是携程自己的孩子,自己请来的保姆虐待自己孩子,受害的是携程。第三这从来不是个盈利机构,每个月公司是补贴钱的,什么样的托儿机构一个月2580还一天四顿?携程本来可以不用办这样一个机构的。如果这个托儿所最终因为舆论无法再办了,倒霉的是员工,有谁能休假三年在家带孩子?”

“有谁能休假三年在家带孩子?”——估计这句话把很多人问住了。

有谁像我这样,从孩子出生到现在读小学几年了,从未坐过班,长期像休假似的陪着孩子成长呢?个体可以碰巧很喜欢这种弹性工作提供的自由自在,比如我个人的选择。

但如果一位女性有其它职业理想的野心,恐怕就不得不陷入两难,比如曾经从政的斯劳特最终不得不回归大学当个教授,理由竟然是教授工作时间有弹性,便于她陪伴青春期的孩子。如此一来,政坛是不是少了一位希拉里式的女性?

如果大部分女性的事业追求只能是这种大部分时间宅在家里的工作,是不是限制了女性的职业发展和社会地位?

当下的社会舆论有这样一种倾向,男性们也在努力歌颂“全职妈妈”,肯定“全职妈妈”的价值,自己却不会选择做“全职爸爸”。这有点像我在充分肯定幼儿教育的智力含量和专业性的同时,自己却不会选择当幼儿园老师这一职业。

当然,这不能苛责,认识一件事的价值,和自己是否有兴趣或擅长做这事,肯定不能等同,但我们需要设问的是,如果人人都如此,我们又要拿什么回应这些古老又难解的问题?

因此,社会需要破题的人。

爸爸辞职在家带娃,博士毕业当小学老师,英国金融时报专栏作家露西•凯拉韦在58岁的“高龄”去中学教数学,这些,都是破题的建设者。

凯拉韦创办了一个组织,鼓励银行业人士、律师和会计师们将剩余的职业生涯奉献给讲台。

在她的专栏中,她写道:“我们这个组织叫Now Teach(现在教书吧),我们力图效仿Teach First(先教书吧),说服那些最聪明的人相信,教书是又酷又崇高的职业,只不过Teach First是鼓励最优秀的毕业生,在投奔麦肯锡(McKinsey)、普华永道(PwC)或高盛(Goldman)之前先去教书,而我们是反过来,想说服那些已经在麦肯锡或别的什么地方度过了一段职业生涯的人改行去教书。”

创办Now Teach的英国金融时报前专栏作家露西•凯拉韦

网络上流传出来的视频显示,舆论汹涌,家长群情激愤,恨不得对那个虐童的保育员千刀万剐。但,与此同时,我们是否知道,幼师专业的生源是什么样的?有调查显示,幼师专业录取分数极低,一般都是考不上高中、读不了大学的农村姑娘的选择,她们多数并不是因为热爱这个职业,仅仅是谋生的方便。更别提携程事件中,那个被定性为“保洁员”的“临时工”是什么资历背景了。

某种程度上,携程也想“破题”,但搞砸了。

原因何在?恐怕在于观念并未更新,而是机关大院时代计划经济的回归,这种企业办社会的回归试验是失败的。通过办社会搞后勤的“服务”,企业全方位占领低龄儿童家长职工的时间,这个思路是工业化生产的效率追求,却未必是具有人文关怀的。

这些被虐的孩子很多才十几个月,还不到两周岁,本来不是上幼儿园的年龄,但效率至上的社会发明了提前把年幼孩子塞进去的幼儿托管服务,美其名曰“亲子园”,但低龄阶段是亲子关系的敏感期等等人文价值,并未被充分纳入考量。

如果是桑德伯格这样彪悍的女性高管,也许会极力争取办公室里的育婴室,甚至是争取员工带着低龄孩子上班。但在中国社会,很多人会说:不可能!哭哭闹闹影响工作效率。

除了上班的“刚需”而不得不把孩子送去托管,还有一部分家庭,则是因为养育的焦虑而早早地把孩子送去早教机构,似乎不花这个钱,心就不安,总觉得精致的养育需要专业的机构,自己是个不称职的“普通妈妈”,一个不懂带娃的事业型父亲。这一类家庭,成为价格不菲的早教机构的客户。

于是,在幼儿教育这个领域,我们可以看到两条平行的线索:一种是为了维持工作而把孩子送去托管的,这个需求要的是“性价比”,孩子上托管的费用不能高于父母任意一方的工资;另一种则是消费型需求,不在孩子身上花点钱觉得对不住孩子的,家里已有全职妈妈或全职爸爸带孩子,但总觉得自己不够“专业”,时不时要去早教机构“受点虐”,被早教机构胡里花哨的概念所迷惑,在孩子几个月时就迫不及待地要进行“教育消费”。

前者是生存需求,后者是发展需求,但背后所附着的情绪和意识,都是焦虑,这一代城市新公民的育儿焦虑症的集体爆发。

从视频里,我们看到,受害儿童的母亲情绪近乎奔溃,一些家长对那位“保育员”拳打脚踢。这种愤怒非常自然,完全可以理解,但呈现的是法律的长期缺失:成年人之间的行私刑泄愤、老师体罚甚至虐待儿童、儿童之间的校园欺凌……这几类问题,长期未被法律严格规范。

目前传来的消息是,携程亲子园虐童事件中的肇事者已有3人被刑拘。这是正确的方向,法律的边界应当被厘清。

与此同时,我们也需要从更多层面回应当下的这种“育儿焦虑症”。这不是新一代儿童之福,它可能对孩子们造成的心理伤害,恐怕不亚于身体上的外伤。

跳出“携程亲子园”这一单个事件,值得拷问的有法律制度、公共政策、社会福利、企业机制等等一系列问题,但对个体而言,首要的,也许是有效化解焦虑的个性化方案,还需要更多的破题者的智慧和远见。

所有评论